光谱可调光源:重塑光环境的智能技术革命

2025-07-25

光谱可调光源:重塑光环境的智能技术革命

在人类文明的进程中,光始终是不可或缺的核心要素——从远古洞穴的火把到爱迪生的白炽灯,从荧光灯的普及到LED的节能革命,每一次光源技术的突破都深刻改变着生产方式与生活质量。然而,传统光源的光谱、色温和照度往往固定不变,难以满足现代社会对光环境“千人千面”的精准需求。在此背景下,光谱可调光源应运而生,它通过微处理器控制多通道LED阵列、积分球混光或相变材料等核心技术,实现光谱成分(如红、绿、蓝、紫外、红外波段的能量配比)、色温(从1800K暖黄光到20000K冷白光)及照度(从0.1lux月光级到10万lux正午阳光级)的动态调控,宛如一把“光的调色盘”,为不同场景定制专属光环境。

这一技术的崛起并非偶然。随着物联网、人工智能和精密光学的融合发展,消费电子的传感器精度要求提升至纳米级,汽车自动驾驶对环境感知的可靠性提出严苛标准,医疗健康领域呼唤个性化的光疗方案,工业检测则需要穿透物质表层的光谱分析能力。光谱可调光源的应用已形成横跨消费电子、汽车工业、医疗健康、农业照明、水下探测、科研实验等多领域的技术生态,成为继新能源、半导体之后又一战略性新兴产业。

一、消费电子与传感器测试:精准感知的“光环境实验室”

当代消费电子设备已从单纯的通信工具演变为集成数十种传感器的智能终端。以智能手机为例,其内部集成的环境光传感器(ALS)、接近传感器、闪烁传感器及图像传感器,需在出厂前通过严格的光环境测试,确保在阳光直射、夜间低光、商场荧光灯等复杂场景下稳定工作。传统测试中,工程师需搭建包含多种固定光源的实验室,成本高昂且效率低下;而光谱可调光源通过数字化控制,可在毫秒级内切换数百种光环境模式,成为消费电子产线的“光环境实验室”。

环境光传感器(ALS):屏幕亮度的“智慧调节器”

当用户从阳光明媚的户外走进昏暗的电影院,手机屏幕会自动降低亮度以保护眼睛——这一功能依赖ALS对环境光强与光谱的实时解析。然而,不同光源的“亮度感知”存在显著差异:同样是500lux照度,日光的蓝光成分(450nm)会让ALS判定为“明亮环境”,而暖白光LED的红光成分(630nm)则可能被误判为“中等亮度”。为解决这一问题,光谱可调光源需模拟国际照明委员会(CIE)规定的8种标准光源光谱(如D65日光、A光源白炽灯、F2冷白荧光灯),并叠加随机光谱扰动(如LED的PWM调光闪烁),测试ALS在100:1动态范围内的响应线性度与光谱容错性。某头部手机厂商的测试数据显示,采用多光谱可调积分球光源后,ALS的校准效率提升300%,误判率从5%降至0.1%以下。

接近传感器:人机交互的“隐形守护者”

当接听电话时,手机贴近耳朵会自动熄灭屏幕,这一细节依赖接近传感器发射的红外光信号(通常为940nm)。传统测试中,工程师需手动调整传感器与遮挡物的距离(0-50cm),记录光信号衰减曲线;而光谱可调光源可通过编程控制光阑与衰减片,模拟不同材质(如皮肤、布料、玻璃)对红外光的反射率,生成10万组以上的测试数据。例如,针对智能手表的心率传感器,光源需模拟血液中血红蛋白对绿光(550nm)的吸收峰,测试传感器在运动状态下的抗干扰能力——这一过程中,光谱的稳定性需控制在±1nm波长偏差内,以确保血氧检测误差小于2%。

图像传感器:色彩真实的“光学裁判”

在短视频与直播经济爆发的当下,用户对手机相机的色彩还原能力提出极致要求。某知名相机评测机构的数据显示,60%的消费者投诉集中于“不同光线下照片偏色”,这背后是自动白平衡(AWB)算法的校准难题。光谱可调积分球光源通过将LED阵列发出的红(620nm)、绿(525nm)、蓝(460nm)、白(400-700nm)光经积分球内壁的PTFE涂层均匀混合,可模拟从日出(2000K,偏橙红)到正午(6500K,偏蓝白)再到日落(3000K,暖黄)的全时段日光光谱,以及商场荧光灯(F7光源,5000K)、办公室LED(TL84光源,4000K)等场景光。某相机模组厂商透露,其采用Labsphere公司的光谱可调光源后,图像传感器的白平衡误差(ΔE)从3.5降至1.2(ΔE<2为肉眼不可分辨),色彩一致性通过率提升至99.5%。

二、汽车行业:自动驾驶与色彩美学的“光环境工程师”

汽车产业正经历从“机械产品”向“智能移动空间”的转型,而光谱可调光源在其中扮演着双重角色:既是自动驾驶系统的“视觉校准师”,确保摄像头在暴雨、隧道、逆光等极端场景下可靠感知;又是汽车色彩设计的“美学裁判”,保障从概念车到量产车的颜色一致性。据德国汽车工业协会(VDA)统计,采用光谱调控技术后,汽车摄像头的环境适应性测试成本降低40%,而内饰颜色的批次合格率提升至98%。

自动驾驶摄像头:极端光环境下的“火眼金睛”

自动驾驶系统的“眼睛”——前视摄像头需在0.1lux(月夜)至10万lux(正午阳光)的动态范围内识别行人、车道线与交通标志。传统测试中,工程师需在户外搭建“光环境走廊”,耗时数月才能覆盖所有场景;而光谱可调光源可通过高功率LED阵列(总光通量达10万lm)与精密光学系统,模拟8类极端光场景:

- 逆光场景:模拟太阳位于地平线时的低角度强光(0°入射角),测试摄像头对眩光的抑制能力;

- 隧道过渡:在10秒内将照度从5万lux降至50lux,测试自动曝光算法的响应速度;

- 暴雨雾天:通过雾化玻璃与水幕装置,模拟700nm红外光的散射效应,验证摄像头的穿透成像能力。

某自动驾驶公司的实测数据显示,采用光谱可调光源后,摄像头的极端场景测试覆盖率从60%提升至100%,事故预警系统的误报率降低80%。

汽车色彩视觉评价:从设计图到量产车的“颜色守护者”

汽车外观的金属漆在阳光下呈现璀璨光泽,而在展厅灯光下却可能黯然失色——这种“光致变色”现象源于颜料中的珠光粉对光谱的选择性反射。为确保全球不同工厂生产的车身颜色一致,汽车厂商需依据国际标准ISO 10526,在D65日光(6500K)、CWF冷白荧光灯(4150K)、TL84欧洲标准灯(4000K)三种光源下进行颜色评价。光谱可调光源通过内置的光谱仪实时反馈(精度±0.5nm),可精确复现这些标准光源的相对光谱功率分布(SPD),并通过CIE LAB色彩空间计算ΔE值(色差值)。某豪华品牌的测试规范要求:车身同色区域的ΔE<1.0,不同批次间ΔE<1.5,而光谱可调光源的应用使这一指标的达标率从85%跃升至99.2%。

三、照明研究与医疗健康:光与生命的“和谐共鸣”

人类每天约80%的时间处于人工照明环境中,光不仅是“看见”的工具,更是调节生理节律、影响情绪健康的“无形激素”。光谱可调光源通过解析光与人体、植物的作用机制,正在重新定义“健康照明”的边界——从办公室的“生物钟友好型”灯光,到手术室的“伤口愈合促进光疗”,再到植物工厂的“定制化生长光谱”,光技术正成为生命科学的重要交叉领域。

健康照明:重塑人体生物钟的“光配方”

2017年,诺贝尔生理学或医学奖授予发现“生物钟分子机制”的三位科学家,揭示了光信号通过视网膜感光细胞(ipRGC)调控褪黑素分泌的原理:460nm蓝光可强烈抑制褪黑素,使人体保持清醒;而590nm橙光则几乎无抑制作用,适合睡前照明。基于这一发现,光谱可调光源需模拟日光的动态光谱变化:

- 晨间(6:00-9:00):高色温(6500K)+高蓝光比例(450nm能量占比25%),促进皮质醇分泌,提升警觉度;

- 午后(13:00-15:00):中色温(5000K)+平衡光谱,减少视觉疲劳;

- 夜间(21:00-23:00):低色温(2700K)+低蓝光(<5%),促进褪黑素分泌。

某跨国办公家具企业的实验显示,采用动态光谱照明系统后,员工的午睡后警觉度提升22%,夜间入睡时间缩短15分钟。

医疗照明:从“照亮手术台”到“促进康复”

在传统认知中,手术灯的唯一作用是“照亮术野”;而现代医疗照明已进入“光谱治疗”时代。研究表明,630nm红光可穿透皮肤3-5mm,激活线粒体中的细胞色素c氧化酶,促进ATP合成与胶原蛋白生成,使伤口愈合速度提升30%;530nm绿光则通过抑制前额叶皮层的过度活跃,缓解慢性疼痛患者的焦虑情绪(VAS疼痛评分降低2.5分)。光谱可调手术灯因此需具备双模式切换功能:手术模式下提供50000lux高照度与97显色指数(Ra),确保医生清晰识别组织色差;治疗模式下自动切换至630nm红光(功率密度50mW/cm²),每日照射2次,每次20分钟。某三甲医院的临床数据显示,采用光谱调控技术后,糖尿病足溃疡的愈合率从45%提升至72%。

农业照明:植物工厂的“光营养配方师”

在垂直农场中,生菜的生长周期可从土壤栽培的30天缩短至18天——这一突破源于光谱可调光源对植物光合作用的精准调控。植物的光受体系统包含:

- 叶绿素a/b:吸收430nm蓝光与660nm红光,驱动光合作用;

- 光敏色素:吸收660nm红光与730nm远红光,调控开花周期;

- 隐花色素:吸收370nm紫外光与450nm蓝光,控制茎秆伸长。

基于此,光谱可调光源可针对不同作物定制“光配方”:叶菜类(生菜、菠菜)需高比例红光(660nm占比60%)以促进叶片生长;果菜类(番茄、草莓)则需增加蓝光(450nm占比25%)以提高坐果率;药用植物(如大麻)则需特定比例的紫外光(315nm UVA)诱导次生代谢产物合成。某植物工厂的实测数据显示,采用动态光谱调控后,番茄的维生素C含量提升40%,能源消耗降低25%。

四、生物医学与病理检查:光谱成像的“微观侦探”

疾病诊断正从“宏观观察”向“分子级检测”演进,而光谱可调光源与高光谱成像技术的结合,为病理检查提供了“光活检”能力——无需切片染色,即可通过组织的光谱特征识别早期癌变。浙江大学2024年在《Nature Nanotechnology》发表的研究显示,基于二氧化钒相变材料的可调光谱像素矩阵,可在400-1700nm波段实现10nm光谱分辨率,使乳腺癌早期检出率提升20%。

高光谱病理成像:细胞级的“光谱指纹”

正常细胞与癌细胞的光谱特征存在显著差异:例如,癌细胞的核酸含量较高,在260nm紫外波段有强烈吸收;而胶原蛋白的酰胺键则在1550nm红外波段呈现特征峰。光谱可调光源通过逐波段扫描(400-2500nm),可生成组织的三维“光谱-空间”数据立方体,再通过机器学习算法提取128个光谱特征参数(如吸收峰位置、半高宽、积分面积)。某病理研究中心的实验显示,采用高光谱成像技术后,胃癌淋巴结微转移的检出灵敏度从78%提升至95%,诊断时间从30分钟缩短至5分钟。

光控药物释放:精准医疗的“光开关”

光动力疗法(PDT)是治疗皮肤癌的重要手段,其原理是光敏药物在特定波长光照下产生活性氧(ROS),杀死癌细胞。传统PDT依赖固定波长激光器(如630nm红光),而光谱可调光源可根据肿瘤深度动态调整波长:浅层肿瘤(<1mm)采用532nm绿光(穿透浅但ROS产率高);深层肿瘤(3-5mm)则切换至690nm红光(穿透深但需提高功率密度)。某生物制药公司开发的“智能光敏纳米粒”,可在光谱可调光源的控制下实现“双波长激活”:650nm红光启动药物释放,808nm近红外光监控释放浓度,使药物靶向效率提升5倍,副作用降低70%。

五、水下活动:深海探测的“光环境模拟器”

阳光进入水体后,会因吸收与散射迅速衰减:在清澈海水中,红光(650nm)在1米深度衰减50%,蓝光(450nm)在100米深度仍可保持1%照度——这种“光谱筛选效应”使得深海世界呈现单调的蓝绿色调。为突破这一限制,光谱可调水下光源需具备两大核心能力:光谱补偿(补充被水吸收的波段)与照度自适应(根据水深动态调整功率),成为深海科研、水下考古与资源勘探的“光环境助手”。

深海生物观察:还原彩色的“海底世界”

2023年,中国“奋斗者号”载人潜水器在10909米深海拍摄到狮子鱼——这一成果依赖光谱可调光源的“全波段补偿技术”。传统水下光源多为单一蓝光LED,拍摄的生物图像偏色严重;而新一代光源采用16通道LED阵列(覆盖400-700nm),通过压力传感器实时监测水深(0-11000m),自动调整光谱配比:在200米深度,增加620nm红光(占比20%)以还原生物的红色体色;在1000米深度,则切换至450nm蓝光(占比90%)配合高灵敏度相机。某海洋研究所的科考数据显示,采用光谱调控技术后,深海生物图像的色彩还原度(ΔE)从25降至8,首次清晰观察到管水母的彩虹色荧光蛋白分布。

水下考古与资源勘探:穿透浑浊的“光透视镜”

在长江口沉船遗址勘探中,浑浊水体(浊度>50NTU)会散射90%的可见光,传统光源的有效探测距离不足1米。光谱可调光源通过切换至850nm近红外波段(散射系数仅为可见光的1/5),配合InGaAs相机,可将探测距离提升至5米。同时,光源内置的光谱仪可分析水下物体的反射光谱:木质船体在1730nm有纤维素吸收峰,金属文物(如铁锅)在900nm有氧化铁特征峰,从而实现“非接触式材质识别”。2024年,某考古队利用该技术在黄海海域发现一艘明代沉船,文物打捞效率提升400%。

六、高光谱成像补光:工业检测的“物质成分解码器”

在食品安检中,一颗苹果的表面可能隐藏着农药残留、霉斑或内部褐变——这些缺陷用肉眼难以识别,却可通过高光谱成像技术“无所遁形”。高光谱成像的原理是:不同物质对特定波长光的反射率存在差异(如有机磷农药在2345nm有特征吸收),通过光谱可调光源照射物体,采集400-2500nm波段的反射光谱,即可建立“物质成分-光谱特征”的对应关系。据工业检测协会统计,采用高光谱补光技术后,食品缺陷检测的准确率从75%提升至99.3%,误检率低于0.5%。

农产品安全检测:水果的“光谱体检报告”

苹果的“虎皮病”是一种由α-法尼烯氧化导致的生理病害,早期症状仅表现为果肉轻微褐变,肉眼无法识别。光谱可调光源通过扫描900-1700nm近红外波段,可捕捉到褐变组织在1450nm(水分吸收)与1650nm(淀粉降解)的光谱变化。检测时,光源以20nm为间隔输出120个波段的光,相机同步采集图像,再通过偏最小二乘判别分析(PLS-DA)算法生成“病害概率图”。某水果加工厂的应用数据显示,采用该技术后,虎皮病的检出率从20%(人工检测)提升至98%,挽回年损失超2000万元。

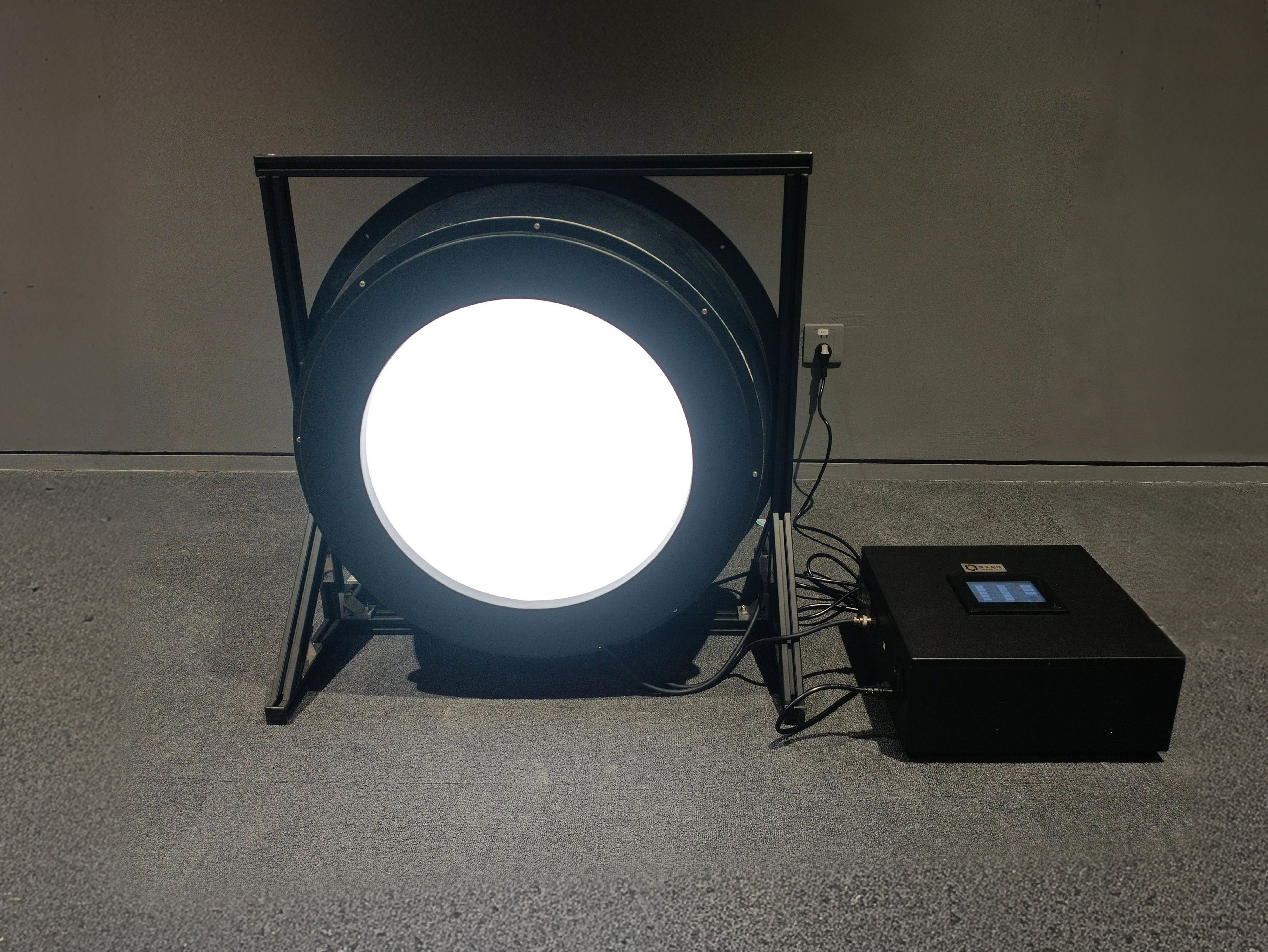

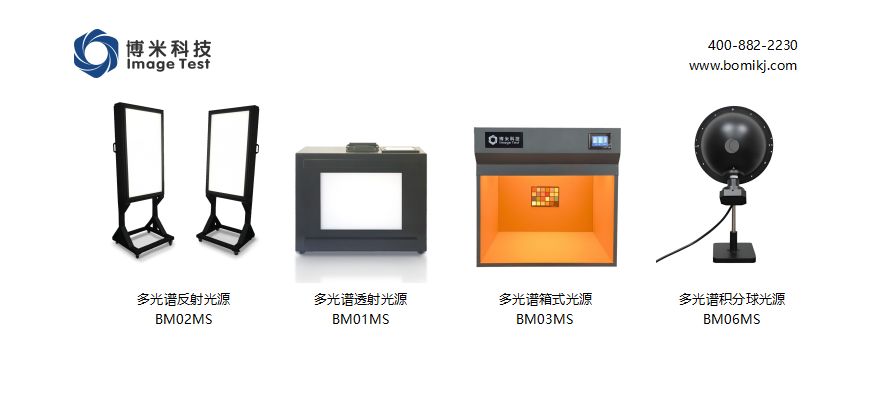

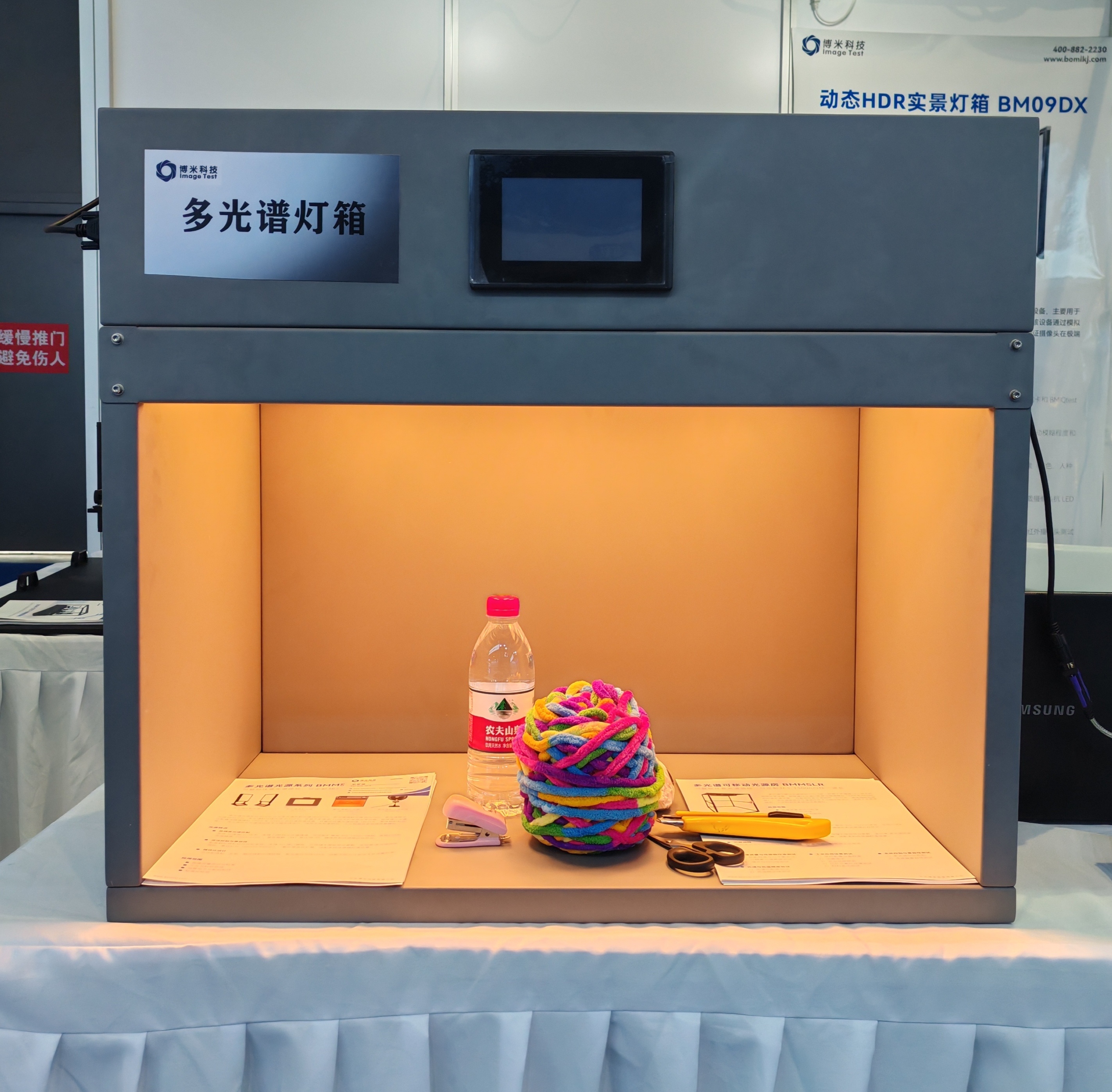

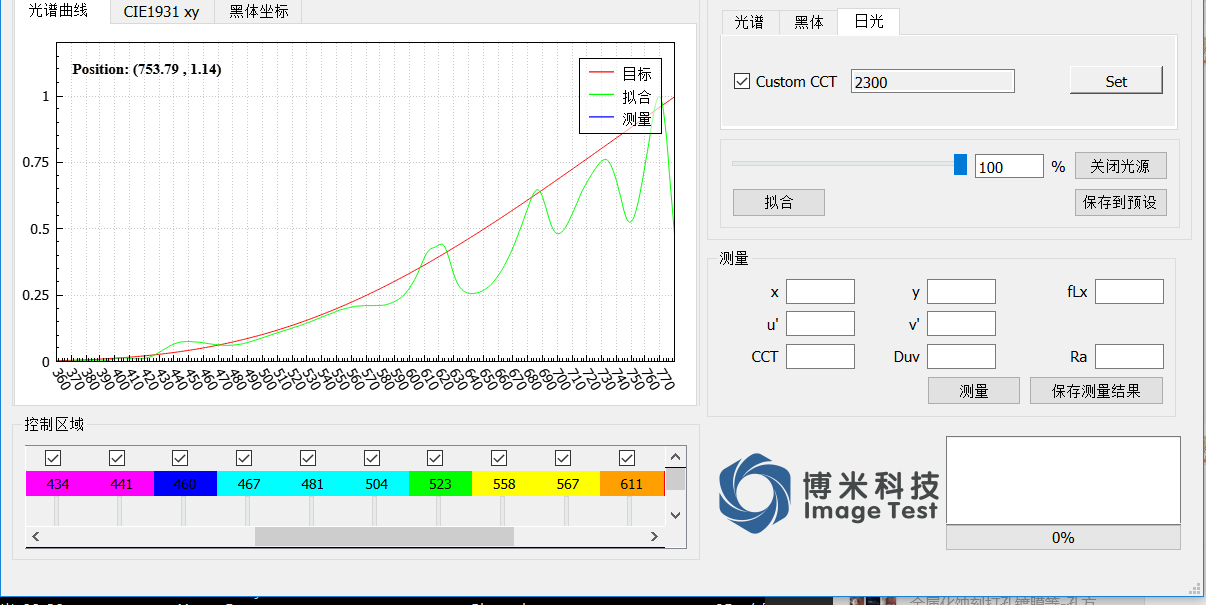

■ 多光谱光源系列

■ 博米科技多光谱光源拥有高均匀性,可以设定特定光谱、调节色温照度,支持定制、搭建光源房、图像质量测试和进行环境模拟实验。如果您也对多光谱光源技术感兴趣,欢迎随时联系我们沟通交流:400-882-2230