不同波长光对作物生长的影响

2025-07-11

不同波长光对作物生长的影响

在农业生产和植物研究领域,光对植物生长的影响一直是备受关注的课题。光是植物进行光合作用的能量来源,而不同波长的光如同大自然赋予植物的神秘密码,通过影响植物的光合作用、光形态建成、生理代谢及发育阶段(如发芽、开花、结果),对作物生长产生显著差异。了解这些差异,对于优化作物种植环境、提高作物产量和品质具有至关重要的意义。以下按波长从短到长分类,结合搜索结果总结其具体作用:

一、紫外线(280–400nm):低吸收但调控光周期与抗逆性

短波紫外线(280–315nm,如UVC)

在地球的自然环境中,太阳辐射出的短波紫外线(UVC)大部分被大气层中的臭氧层所吸收,真正到达地面的含量极少。从植物进化的角度来看,植物在长期的演化过程中,并没有形成对这种短波紫外线的有效适应机制。这是因为短波紫外线的能量相对较高,其光子具有较强的穿透性和破坏力。当短波紫外线照射到植物上时,它会直接作用于植物细胞内的各种生物分子。例如,它能够与光合作用相关的酶分子发生相互作用,破坏酶的空间结构,使其活性中心发生改变,从而抑制光合作用相关酶活性。

这种抑制作用对于植物的生长极为不利。光合作用是植物将光能转化为化学能,并合成有机物质的关键过程。一旦光合作用相关酶的活性受到抑制,植物的光合作用效率就会大幅下降,导致植物无法正常合成足够的有机物质来满足自身生长和发育的需求。在实际的农业生产中,如果植物长时间暴露在含有较高强度短波紫外线的环境中,我们可以观察到植物生长缓慢、叶片发黄、植株矮小等现象。这些都是由于短波紫外线对植物生理过程产生负面影响的直观表现。

中长波紫外线(315–400nm,如UVB/UVA)

中长波紫外线虽然叶绿素对其吸收较少,但它在植物的生长和发育过程中却扮演着重要的角色。在光周期效应方面,中长波紫外线就像是一个精准的生物钟调节器。植物的开花时间是其生长发育过程中的一个关键节点,它受到多种因素的调控,而中长波紫外线就是其中之一。不同的植物对中长波紫外线的响应不同,有些植物在适当的中长波紫外线照射下,其体内的激素平衡会发生改变,从而调节开花时间。例如,某些花卉植物在接收到特定强度和时长的中长波紫外线照射后,会提前或推迟开花,这对于花卉的花期调控和市场供应具有重要的意义。

在植株形态方面,中长波紫外线能够阻止茎过度伸长,避免徒长。徒长是指植物茎干细长、节间距离增大、叶片稀疏的现象,这种现象会导致植物的抗倒伏能力下降,同时也会影响植物的光合作用效率和果实产量。中长波紫外线通过影响植物体内的激素水平和细胞分裂过程,使得茎的生长速度得到合理控制,从而使植株更加健壮。

中长波紫外线在促进次生代谢产物合成方面也有着出色的表现。次生代谢产物是植物在长期进化过程中为了适应环境而产生的一类特殊化学物质,如花色苷、类黄酮等。这些次生代谢产物不仅具有抗氧化、抗菌等功能,还能够增强作物的抗病虫害能力。以草莓和辣椒为例,当适当增补中长波紫外线后,草莓果实中的花色苷含量会显著增加,使得草莓果实颜色更加鲜艳,同时也提高了草莓的抗病性,减少了病虫害的侵袭。辣椒在中长波紫外线的照射下,其体内的类黄酮等次生代谢产物合成增加,提高了辣椒植株的整体健康状况。

然而,任何事物都有两面性,中长波紫外线也不例外。如果过量照射,它会对植物产生杀伤作用。过量的中长波紫外线会导致植物的叶面积减少,这是因为紫外线的伤害使得植物叶片细胞的分裂和生长受到抑制,叶片无法正常展开和生长。同时,它还会抑制下胚轴伸长,影响植物的整体形态。更为严重的是,过量的中长波紫外线会降低光合作用效率,破坏植物的光合系统,使植物无法正常进行能量转换和物质合成,最终影响植物的生长和发育。

二、蓝紫光(400–520nm):光合作用核心驱动 + 形态调控

光合作用核心驱动

蓝紫光(尤其是440–470nm)在植物的光合作用中占据着核心地位。叶绿素和类胡萝卜素是植物进行光合作用的关键色素,它们就像是植物的“太阳能电池板”,能够吸收光能并将其转化为化学能。而蓝紫光正是这两种色素吸收比例最大的波段。当蓝紫光照射到植物叶片上时,叶绿素和类胡萝卜素能够高效地吸收这些光能,并将其传递给光合作用的反应中心。

在光合作用的光反应阶段,蓝紫光提供的能量促使水分子分解,释放出氧气,并产生ATP和NADPH等能量物质。这些能量物质为暗反应阶段中二氧化碳的固定和有机物质的合成提供了动力。因此,蓝紫光对光合作用的影响最为显著。在实际的农业生产中,我们可以通过增加蓝紫光的照射强度或时长,来提高植物的光合作用效率,从而增加作物的产量。

促进营养生长

在作物生长的初期,如幼苗期,蓝光就像是一位细心的园艺师,精心塑造着作物的形态。它能够促进坚实茎干和繁茂绿叶的形成,避免徒长。在蓝光的照射下,植物体内的激素水平会发生变化,促进细胞的分裂和分化,使得茎干更加粗壮,叶片更加厚实。例如,在蔬菜幼苗的培育过程中,适当增加蓝光的照射,可以使幼苗的茎干更加坚韧,能够更好地支撑植株的生长,同时叶片也会更加翠绿,光合作用能力更强。

形态调控

蓝紫光在植物的形态调控方面具有独特的作用。它能够缩短节间距,促进植株的横向伸展,使植株变得矮小紧凑。这种形态特征对于一些作物来说非常重要,例如在温室种植中,矮小紧凑的植株可以更有效地利用空间,提高种植密度。同时,蓝紫光还能够促进侧枝分枝与根系生长。以黄瓜和番茄为例,在蓝紫光的照射下,黄瓜和番茄的根系会更加发达,能够更好地吸收土壤中的水分和养分。发达的根系就像是植物的“营养吸收器”,为植株的生长提供了充足的物质基础。

生理代谢增强

蓝紫光对植物的生理代谢有着多方面的促进作用。首先,它能够促进可溶性蛋白合成。可溶性蛋白是植物体内重要的生物分子,参与了植物的各种生理过程。在豌豆苗和生菜的种植中,增加蓝紫光的照射可以显著提高它们的蛋白含量。这不仅提高了作物的营养价值,还增强了作物的抗逆性。

其次,蓝紫光能够促进气孔开放。气孔是植物叶片表面的微小孔隙,是植物与外界进行气体交换的通道。蓝紫光照射后,植物叶片中的保卫细胞会发生膨胀,使得气孔开放。气孔开放后,外界的二氧化碳能够更顺畅地进入叶片内部,提高胞间CO₂浓度,从而增加光合速率。

此外,蓝紫光还能够减轻红光对光合系统活性及电子传递能力的抑制。在实际的光照环境中,红光和蓝紫光通常是同时存在的。然而,过量的红光可能会对光合系统产生一定的抑制作用。而蓝紫光与红光的合理组合,可以优化光合效率,使植物在不同的光照条件下都能够高效地进行光合作用。

次生代谢产物积累

蓝紫光还能够促进花色苷、类黄酮等抗氧化物质的合成。以草莓为例,在蓝紫光的照射下,草莓果实中的花色苷含量会显著提升。花色苷不仅赋予了草莓鲜艳的颜色,还具有抗氧化、抗炎等保健功能。类黄酮等抗氧化物质也能够增强植物的抗逆性,保护植物免受外界环境的伤害。

三、绿光(520–610nm):争议性波段,低比例促进生长

色素吸收率低的原因

绿光(520–570nm)是色素吸收率最低的波段。这是因为叶绿素对绿光的反射强,所以我们看到的植物叶片大多呈现绿色。从植物的进化角度来看,这可能是植物在长期适应环境的过程中形成的一种策略。在自然界中,绿光的含量相对较高,如果植物大量吸收绿光,可能会导致叶片温度过高,从而影响植物的生理过程。因此,植物选择反射大部分绿光,以维持自身的温度平衡。

低比例促进生长

虽然绿光的吸收率低,但在一定条件下,它对植物的生长具有促进作用。研究表明,在红蓝光基础上增补低比例(如≤24%)的绿光,能够促进植物生长。以生菜为例,当在红蓝光的光照环境中添加24%的绿光时,生菜的生物量会明显增加。这可能是因为绿光能够穿透叶片的上层组织,到达叶片的下层组织,使得下层组织也能够进行光合作用,从而提高了植物整体的光合作用效率。

高比例抑制生长

然而,当绿光的比例过高时,如>50%,则会对植物生长产生抑制作用。在绿光下,彩色甜椒幼苗会出现徒长现象,POD活性降低。POD(过氧化物酶)是植物体内一种重要的抗氧化酶,它能够清除植物体内的自由基,保护植物细胞免受氧化损伤。当绿光比例过高时,植物体内的POD活性降低,说明植物的抗氧化能力下降,容易受到外界环境的伤害。同时,徒长现象也会导致植物的生长发育受到影响,降低作物的产量和品质。

四、红橙光(610–720nm):光合作用与开花的关键调控

光合作用激活

红橙光(尤其是630–660nm)是光合作用的次要驱动波段。虽然它的作用不如蓝紫光显著,但在光合作用中也起着重要的作用。红橙光能够促进叶绿素的产生,将光能转化为化学能。在番茄幼苗的生长过程中,适当增加红橙光的照射,可以使番茄幼苗的叶绿素含量增加,光合速率提高。

红橙光提供的能量主要用于光合作用的暗反应阶段。在暗反应中,红橙光促进二氧化碳的固定和有机物质的合成。它能够激活一些关键的酶,使二氧化碳与五碳化合物结合,形成三碳化合物,并进一步合成糖类等有机物质。因此,红橙光对于植物的生长和发育具有重要的意义。

生长与形态调控

红橙光在植物的生长和形态调控方面具有多方面的作用。它能够促进茎伸长,例如在彩色甜椒幼苗的生长过程中,增加红橙光的照射可以使幼苗的茎长增加。然而,红橙光单独作用时,容易导致植株徒长。因此,需要与蓝光配合使用,以避免徒长现象的发生。

同时,红橙光还能够促进叶片扩展。在萝卜苗和香椿苗的种植中,增加红橙光的照射可以使它们的叶片更大。较大的叶片能够增加植物的光合作用面积,提高光合作用效率,从而为植株的生长提供更多的能量和物质。

发育阶段调控

红橙光对植物的发育阶段具有显著的调控作用。它能够促进开花与结果。在植物的生长过程中,红橙光刺激细胞分裂和伸长,使茎和叶片更加健壮,为花芽分化提供了良好的物质基础。同时,它还能够调节植物体内的激素水平,促进花芽的形成和发育。例如,在花卉种植中,通过控制红橙光的照射时间和强度,可以调节花卉的开花时间,满足市场需求。

红橙光还能够控制光周期。不同的植物对光周期的要求不同,分为长日照植物、短日照植物和日中性植物。对于短日照作物,如菊花,660nm红光处理可抑制其开花;而对于长日照作物,如小麦,红光处理则可以促进其开花。通过控制红橙光的照射时间和强度,我们可以人为地调节植物的开花时间,实现作物的反季节种植。

物质积累

红橙光在植物的物质积累方面也具有重要作用。它能够增加干物质积累,使作物在单红光下的干物质增多,节间长,总糖含量高。同时,红橙光还能够促进淀粉合成。在大豆和棉花的种植中,增加红橙光的照射可以使它们的淀粉积累增加。淀粉是植物储存能量的重要物质,淀粉积累的增加意味着作物的产量和品质得到了提高。

五、远红光/红外线(720–1000nm):开花与种子发芽的调节

刺激细胞延长

远红光(720–800nm)与红外线(800–1000nm)虽然吸收率低,但对植物的细胞伸长和发育阶段影响显著。它们能够刺激细胞延长,影响作物的身高。在一定的光照强度下,远红光和红外线可以促进茎的伸长。然而,如果过量照射,会导致植株徒长。徒长的植株茎干细长,组织疏松,抗倒伏能力差,容易受到外界环境的影响。

发育调控

远红光和红外线在植物的发育调控方面具有重要作用。它们能够诱导开花,促进植物从营养生长向开花阶段过渡。以菊花为例,适当增加远红光的照射可以使菊花的花期提前。这对于花卉的生产和销售具有重要的意义。

同时,远红光和红外线还能够调节种子发芽。在种子的休眠和萌发过程中,远红光和红外线可以打破种子的休眠状态,促进种子的萌发。当种子接收到远红光和红外线的信号时,其体内的激素水平会发生变化,促进种子内的生理代谢活动,从而使种子能够更快地发芽。

与红光协同作用

远红光和红外线与红光通过光敏色素相互转化,调控花期。光敏色素是一种能够吸收红光和远红光的蛋白,它在植物的光信号转导过程中起着关键作用。当光敏色素吸收红光时,它会转化为一种活性形式,促进植物的开花;而当它吸收远红光时,会转化为非活性形式,抑制植物的开花。通过调节红光与远红光的配比,可以调整短日照作物的开花时间。在实际的农业生产中,我们可以利用这一原理,通过控制光照条件来精确调控作物的花期。

六、复合光(多波长组合):优于单色光的协同效应

红蓝组合

研究表明,复合光(如红蓝组合、全光谱)比单色光更能优化作物生长。红蓝组合光在促进作物生长和提高果实品质方面具有显著的效果。在辣椒和黄瓜的种植中,使用红蓝组合光可以促进它们的生物量增加。这是因为蓝光和红光在光合作用中具有不同的作用,蓝光主要参与光反应阶段,而红光主要参与暗反应阶段。红蓝组合光可以充分发挥两者的优势,提高光合作用效率。

同时,红蓝组合光还能够优化果实品质。例如,当蓝光占60%的红蓝组合光照射樱桃番茄时,樱桃番茄的品质会更好。这可能是因为蓝光能够促进果实中营养物质的合成和积累,而红光则有助于果实的膨大。

红/蓝配比

红/蓝(2:1)补光下,番茄幼苗的可溶性糖与蛋白含量最高。这说明在这个配比下,番茄幼苗的生理代谢活动最为活跃,能够合成更多的营养物质。在实际的农业生产中,我们可以根据不同作物的需求,调整红蓝光的配比,以达到最佳的生长效果。

添加其他波长

在红蓝光的基础上增补绿光、黄光等其他波长的光,可显著影响生物量。例如,在生菜的种植中,在红蓝光的光照环境中添加绿光,可以使生菜的生物量增加。这是因为不同波长的光在植物的生长过程中具有协同作用,它们可以相互补充,提高植物的光合作用效率和生理代谢水平。

总结:不同波长光的核心作用表

波长范围(nm) | 核心作用 | 关键作物响应 |

280–315 | 影响极小,不利于生长 | 抑制光合作用相关酶活性 |

315–400 | 影响光周期,阻止茎伸长;适当增补促进次生代谢 | 草莓花色苷增加,辣椒抗病性提升 |

400–520 | 光合作用核心驱动;促进营养生长与形态调控;增强生理代谢 | 黄瓜幼苗矮化、根系发达;生菜蛋白含量提升 |

520–610 | 低比例促进生长,高比例抑制生长 | 生菜生物量增加(24%绿光);彩色甜椒幼苗徒长(高绿光) |

610–720 | 光合作用与光周期关键调控;促进开花与物质积累 | 番茄叶绿素增加、光合速率提高;大豆淀粉积累增加 |

720–1000 | 刺激细胞延长;诱导开花与种子发芽 | 菊花花期提前;种子破除休眠 |

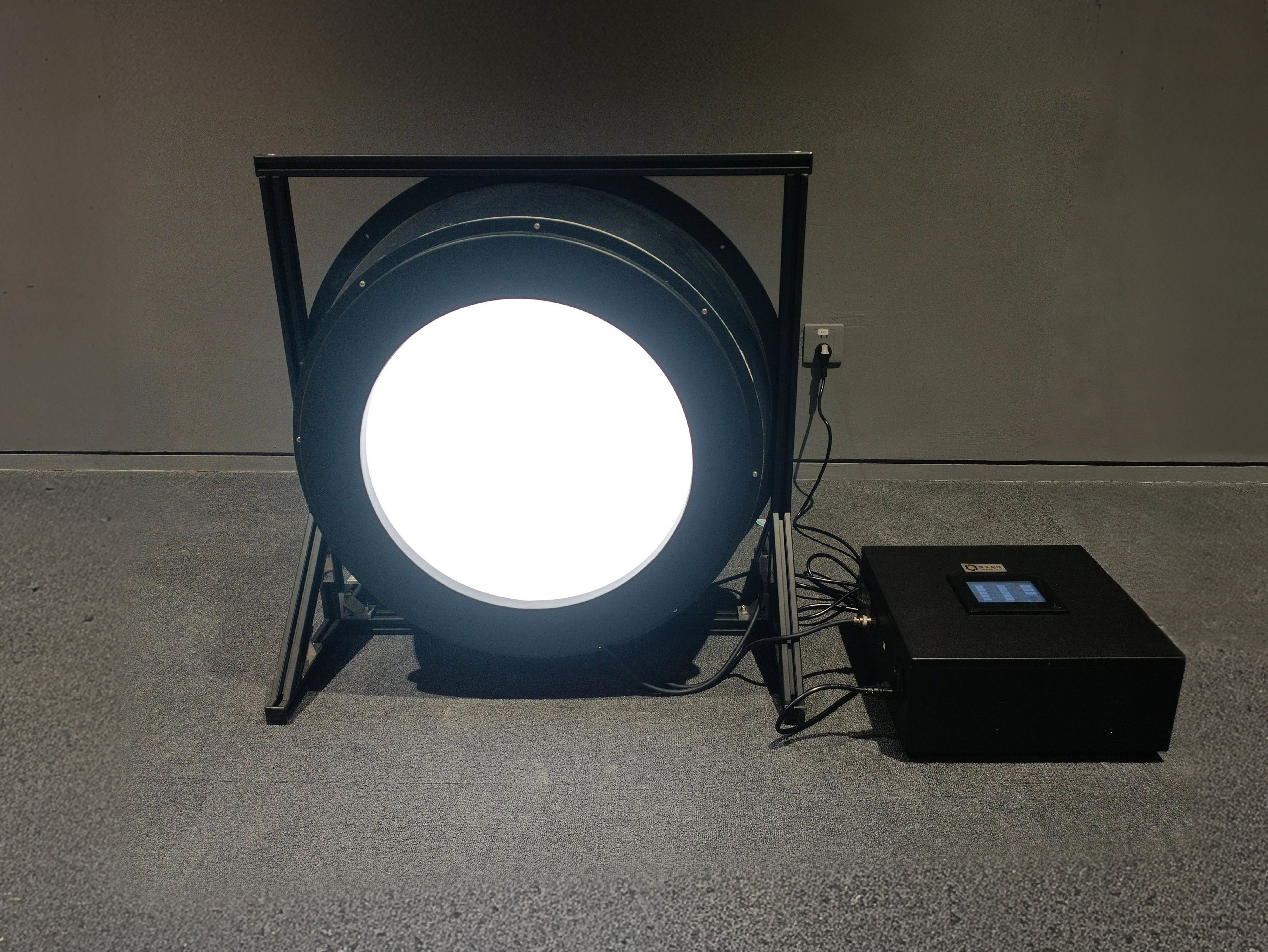

■ 多光谱光源系列

■ 博米科技多光谱光源可以设定特定光谱,从而促进植物生长,支持搭建光源房、植物工厂和进行环境模拟实验。如果您也对多光谱光源技术感兴趣,欢迎随时联系我们沟通交流:400-882-2230